1.隐私计算技术现状

隐私计算技术主要包括多方安全计算(MPC)、联邦学习(FL)和可信执行环境(TEE)三大类技术平台及其交叉融合方案。这些技术在金融、政务、医疗等多个领域已从试点验证走向商业应用,有效解决了数据流通中的隐私保护问题。例如,在金融领域,隐私计算技术被广泛应用于风控、营销、普惠、反欺诈等多个场景,显著提升了业务效率和数据安全性。然而,隐私计算技术的广泛应用也面临着诸多挑战。当前,市场上存在大量闭源的隐私计算平台,且这些平台大多采用不同的系统架构,导致跨平台计算任务时存在互联互通难的问题。这一问题不仅增加了技术应用的复杂性,还可能形成新的“数据孤岛”,不利于技术的大规模推广应用。

隐私计算近几年快速发展,各技术平台提供方基于技术路线和商业利益考量往往采用了不同的技术架构和算法协议,各平台具体实现具有极大的差异性,平台间无法直接互联互通。隐私计算属于先行先试的业务,业务场景需求强烈驱动应用发展。

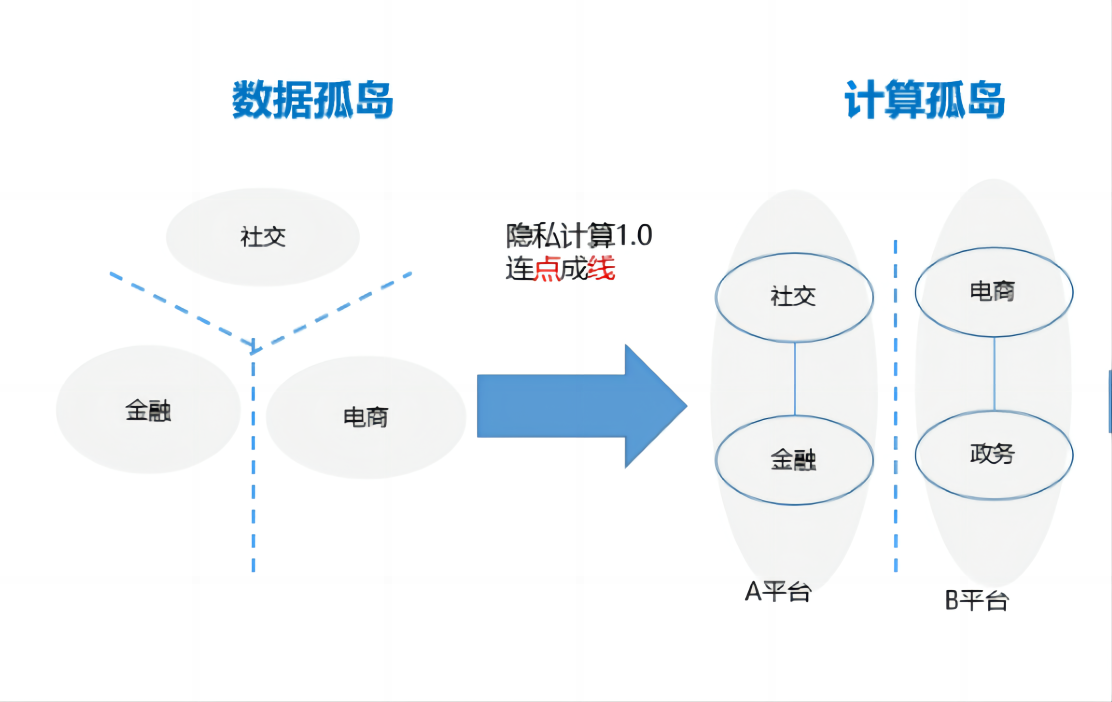

由于没有现成的标准参考,互联互通需要逐个对接多个厂商平台,改造缺乏通用性,付出的成本大收益小,平台提供方意愿不足。各机构部署的厂商平台大多属于异构平台,无法直接交互协同使用。每个厂商平台基于特定项目对接数据和平台,导致机构部署多个厂商平台实现跨机构跨平台的合作,形成了平台烟囱式发展的局面。不仅造成了重复建设和运营成本的浪费,而且导致了技术壁垒,由企业的“数据孤岛”转变为厂商平台的“计算孤岛”。这是当前隐私计算的1.0阶段。

2.(数据)互联互通现状分析

当前,隐私计算技术的互联互通问题已成为业内关注的焦点。由于不同平台之间系统架构和接口协议的差异,跨平台计算任务时存在互联互通难的问题。为解决这一问题,业内开始探索跨平台算法迁移(黑盒互联)和跨开发者算法对齐(白盒互联)两种互联方式。从实践案例来看,白盒互联案例逐年增多,算法类型覆盖广泛,且参与企业数量也在不断增加。这表明隐私计算互联互通正在成为业界的关注热点,并逐步取得实质性进展。3. 隐私计算技术趋势

下一步,要构建数据全互联网,必须打破“计算孤岛”的技术壁垒,尽快制定互联互通行业标准,目前各方正在积极推动。

互联互通要解决的技术挑战

异构平台的互联互通本质上要统一平台间对话的语言以及规范。平台的核心模块一般有管理调度模块、计算引擎模块、网络传输模块等,这些模块对互联对接存在挑战。

行业组织在互联互通技术上的探索

针对上述的挑战,目前各行业组织在应用算法互通和系统框架互通上做了很多探索。

2022年底,隐私计算联盟发布规范《隐私计算 跨平台互联互通 开放协议 第1部分:ECDH-PSI》,定义了典型算法协议PSI的实现框架流程,探索隐私计算同构算法互通的可能性。

PSI有ECDH、KKRT等多种实现方式,基于密钥交换协议的PSI通常采用两次加密和一次求交得到交集,

未来畅想:隐私计算2.0时代,数据全互联,为数字中国建设发挥更大价值

随着隐私计算互联互通技术标准达成共识,形成落地应用,将全面进入隐私计算的2.0时代。最底层是传统的物理互联网,基于物理互联网叠加数据互联网,上面孵化出千行百业的行业应用。

4.互联互通展望

标准制定与规范引导

未来,随着隐私计算技术的不断发展和应用需求的增加,标准化工作将进一步加快。国内外标准化组织将积极制定统一的技术标准和规范,以引导行业实践和技术研发。通过标准化工作,不同平台之间的互联互通难题将得到有效解决,推动隐私计算技术的广泛应用。5.技术方案与实现路径

在互联互通实现路径上,跨平台算法迁移和跨开发者算法对齐两种方式将并行推进。同时,还需要在节点、数据、通信、算法和应用等层面进行相互链接和协同工作,以确保跨平台计算任务的顺利完成。

6.生态建设与协同发展

隐私计算技术的互联互通将促进产业生态的建设和协同发展。通过跨平台互联互通,不同厂商和机构可以共同构建基于隐私计算的数据流通基础设施,推动数据要素的安全流通和高效利用。同时,随着生态建设的不断完善,隐私计算技术将在更多领域发挥重要作用,为数字经济发展提供有力支撑。

7.技术与生态融合

隐私计算技术将与大数据、人工智能等产业融合发展,形成更加完善的产业生态。通过与其他产业的联动嵌入,隐私计算将发挥更大的作用,推动数据要素的安全流通和高效利用。同时,随着技术的不断进步和应用场景的拓展,隐私计算技术将在更多领域发挥重要作用,为经济社会发展注入新的动力。结论

隐私计算技术作为数据安全流通的关键技术之一,在政策和市场需求的驱动下高速发展。未来,隐私计算技术将呈现多元化、创新化和标准化的发展趋势,并在更多领域发挥重要作用。同时,随着标准化工作的推进和生态建设的不断完善,隐私计算技术的互联互通难题将得到有效解决,推动数据要素的安全流通和高效利用。

隐私计算技术的快速发展为解决数据流通中的隐私保护问题提供了有力支持。未来,随着技术的不断创新和生态的协同发展,隐私计算技术将在更多领域发挥重要作用,推动数据要素的安全流通和高效利用。然而,实现这一目标仍需要行业内外各方的共同努力和持续投入。通过加强标准化工作、推动技术创新、促进生态协同发展、完善政策法规、提升公众意识和教育以及强化人才培养与引进等措施,我们可以共同推动隐私计算技术走向更加成熟和广泛的应用阶段。